疫情进入攻坚期 热成像测温部署有多重要

2020年庚子鼠年伊始,就被一场病毒性肺炎疫情彻底打乱。截止2020年2月4日19时30分,已有20535例患者确诊,病情蔓延至全国各地,一场与死神的抗争正在展开。

新型冠状病毒肺炎疫情实时大数据报告

(数据来源于百度)

正如钟南山所讲的,疫情将在正月十五前后达到顶峰。最近被春节前感染的那群人潜伏期结束开始呈现爆发,每天有3000多例确认病例增加,可以说疫情已经进入攻坚期,但又逢春运返程高峰,如何防住疫情的再次扩散至关重要。

自1月20日晚国家卫计委官方发布了新型冠状病毒肺炎临床主要表现为“发热、乏力、干咳等症状”后,多地响应疫情联防联控工作要求,加大力度落实重点场所体温检测排查措施,经过数日的物资调动,于1月24日开始陆续对地铁、车站、机场等公共场所进站人员体温监测,但测温方式并非都是可靠的、科学的。

原有技术落后 甚至助长病毒传播

先讲一个发生在非典时期发生的事:当年新京报记者赴医院采访,在门诊大厅入口接受了“红外测温枪”的检测,但屏幕上的显示结果竟然是24摄氏度,负责检测操作的护士解释说:“因为外面温度太低了,所以测不准。”人体的正常体温是37摄氏度,测温仪测出的度数却比这一正常值相差了13摄氏度。在医院呆了10分钟之后,记者再次让护士用测温仪对自己进行体温检测,结果为25摄氏度,仍然远远低于正常体温。

一直致力于红外测温研究的中科院院士王树铎教授指出,利用工业测温仪必然带来误差。他具体说:“一台用工业黑体校准出来的测温仪,当用来测量人体体温时,在被测人体皮肤温度为35.5摄氏度时,其指示温度为39摄氏度。”

就防疫来说,当下各地虽然都在展开体温监测,但因为种种原因各有各的缺陷。有相当一部分地方虽然开展检测,但较之2003年的非典在技术上并没有进步。

有的地方依旧是以人防为主体,采用手持式红外测温枪进行测温,这就会导致因为人的意志产生疏漏;另外则是因为红外测温枪需检测者和被测者近距离接触,尤其是在北方地区,因N95口罩极易被呼吸中的水汽打湿失去防护效果,令潜在的病毒有传播的风险。

根据世界卫生组织(WHO)公布造成武汉肺炎的2019新型冠状病毒(2019-nCoV)不排除「有限度」人传人,「有限度」人传人的首要特点就是近距离接触,1m以外为安全距离,若测温距离不能达到此要求,并不利于防止疫情扩散。

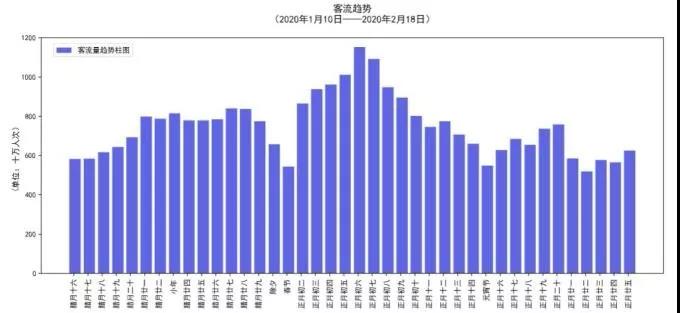

从交通大数据来看,2020年春节假期客流量约占春运客流总量的20%,1月25日(正月初一)为波谷,1月30日(正月初六)为波峰。

春运客流趋势图(数据来源于中国城市中心)

因疫情所导致的交通阻断,让原定的返程双高峰后移,客流高峰可能在正月十五前后,正值2B疫情的爆发期。如果依然采用人工使用红外测温枪进行检测,依照平均十秒检测完一人的速度来计算(事实上每次检测都要抬起胳膊,越往后间隔时间会越长),再套用北京火车站2019年预计发送80万旅客回家,而均摊到北京各个站点后,北京站预计发送12万人计算,需要一个人不眠不休工作14天,而旅客也需滞留14天,哪怕平摊到各个窗口,旅客人均滞留时长也依旧让人难以接受。

抗击疫情的黑科技:热成像测温

· 温度异常者难逃法眼

热成像体温筛查是指通过热像仪(非接触式方式)初步对人体表面温度进行检测,找出温度异常的个体,发现温度异常目标之后,再进行专业体温测量,这对于春运返程高峰,人流巨大场所极其重要。举例来说:100个人通过热像仪筛查,发现几个温度有异常的目标,再用专业手段测量确认,测温速度更快,有效提高检测效率,提升人员通行速度。

· 远距离、非接触式 保障安全

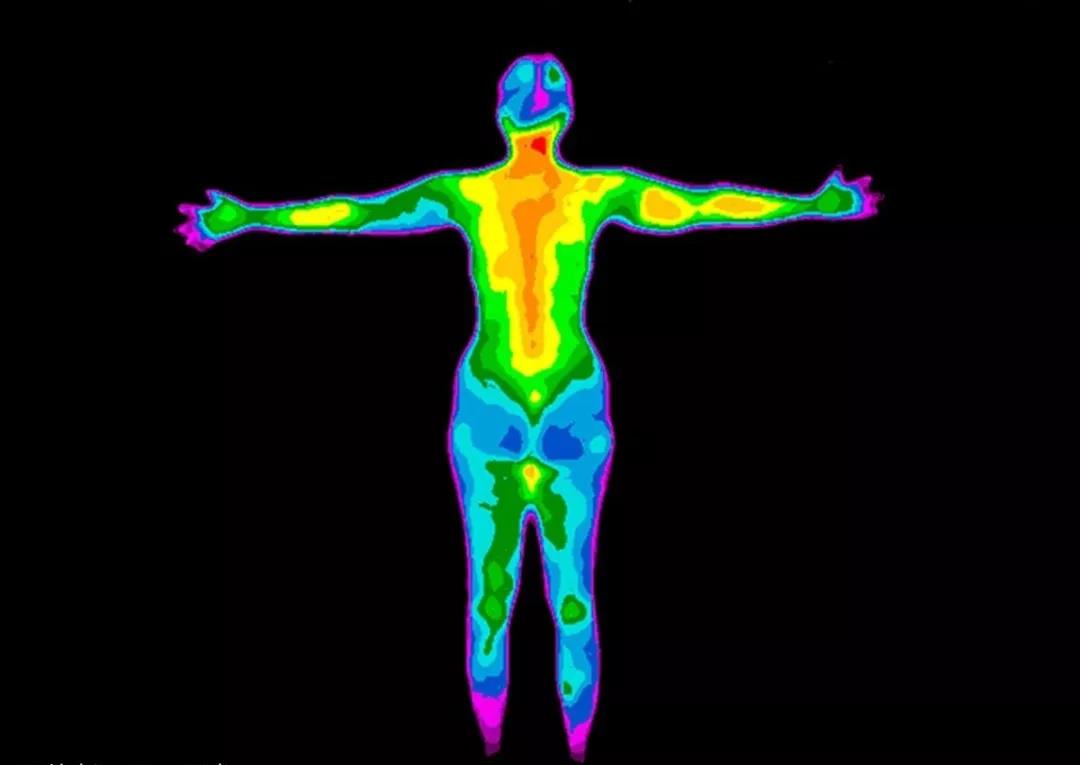

基于热成像测温原理,一切物体只要其温度高于绝对零度(-273℃)都能辐射电磁波。热成像主要采集热红外波段(8μm-14μm)的光,来探测物体发出的热辐射。通过红外探测器将物体辐射的功率信号转换成电信号后,成像装置的输出信号就可以完全一一对应地模拟扫描物体表面温度的空间分布,经电子系统处理,传至显示屏上,得到与物体表面热分布相应的热像图。运用这一方法,便能实现对目标进行远距离热状态图像成像和测温并进行分析判断。同样是基于这一点,海康威视所开发的人体测温手持设备相较于传统额温枪测温距离更远(1m左右),可有效避免医护人员接触潜在患者,保证医护人员安全。

· 测温结果直观

人员经过热成像后,有温度异常的,图像显示异常,效果更加直观。针对异常人员可拍照留存,便于记录。

· ±0.5℃(无黑体)、±0.3℃(带黑体) 适配不同场景

所谓黑体则是根据普朗克的黑体辐射定律,黑体作为一种理想化的辐射体,它吸收所有波长的辐射能量,没有能量的反射和透过,其表面的发射率为1。在选择合理模型后,通过辐射能量和温度存在的对应关系,通过信号处理系统将热辐射转化为灰度值,通过黑体辐射源标定,建立灰度与温度的准确对应关系,从而来实现测温功能。

目前业界也有多家专业热成像厂商(如海康威视等)通过多年的技术积累突破了±0.5℃精度(无黑体)的人体测温技术,增加黑体的情况下可以达到±0.3℃精度,贴合用户对不同场景下的效果需求,而经过大量项目和海康威视内部几十万次的测试验证,±0.5℃精度是完全可以胜任人体体温初步筛查要求的。

但值得注意的是,在选用设备时需擦亮双眼,需警惕一些误导性的宣传。业内专家表示,黑体可以达到±0.1精度,但成品热成像仪业内目前都还达不到这个精度,技术现状如此,还需要有客观的认知。

·快速布控 及时防疫

从防疫需求来看,当下疫情严重、紧急,最急需的就是基于现有场景进行快速布控。相较于其他技术,热成像技术已有针对已建人员通道场景临时布控体温筛查、利旧改造体温筛查、新建人员通道体温筛查等一众解决方案。

海康威视人体测温仪(黑体方案)

海康威视在确保测温准确性、一致性的前提下,所诞生的人体测温热像仪、人体测温半球、人体测温筒机等一众体温筛查设备,可在一定距离内对人员进行快速的初步筛查。只要盯紧屏幕,当发现有体温异常者被筛查出后,则可进行下进一步的医疗级复测,使用耳温枪等精确但耗时更长的手段得到一个更加准确的体温数据,并以此为依据进行下一步的病毒检测行动,为防止疫情扩散贡献力量。

海康威视经济型方案

如果情况紧急到连一丝一毫的时间都不能多等,海康威视甚至给出了单设备即成卡口的解决方案,只需要给设备多加一个三脚架,即可完成布控。

热成像的应用不止于此

抛开本次疫情来说,红外热成像应用并不止于此。回顾热成像技术一路的发展,从二战时德国主动式红外夜视仪,到二战后美国的军用红外成像装置,再到上世纪六十年代瑞典才在红外寻视系统的基础上以增加了测温的功能,红外热像仪这才出现,可以说直到九十年代中期才军转民的技术远没有人们看到的这么简单。

人体热成像图

从安防的角度来说,热成像技术还可应用于安检,可布控在医院等敏感位置。当年德国前总理之子遇刺于医院后曾有德国民众提议在医院加装安检设备,却被以安检会增加民众恐慌为由禁止。如果将热成像技术应用于医院等敏感位置安检,那么在保证医生安全的同时也可让所谓“恐慌”降至最低。安防已得双全法,不负患者不负医。

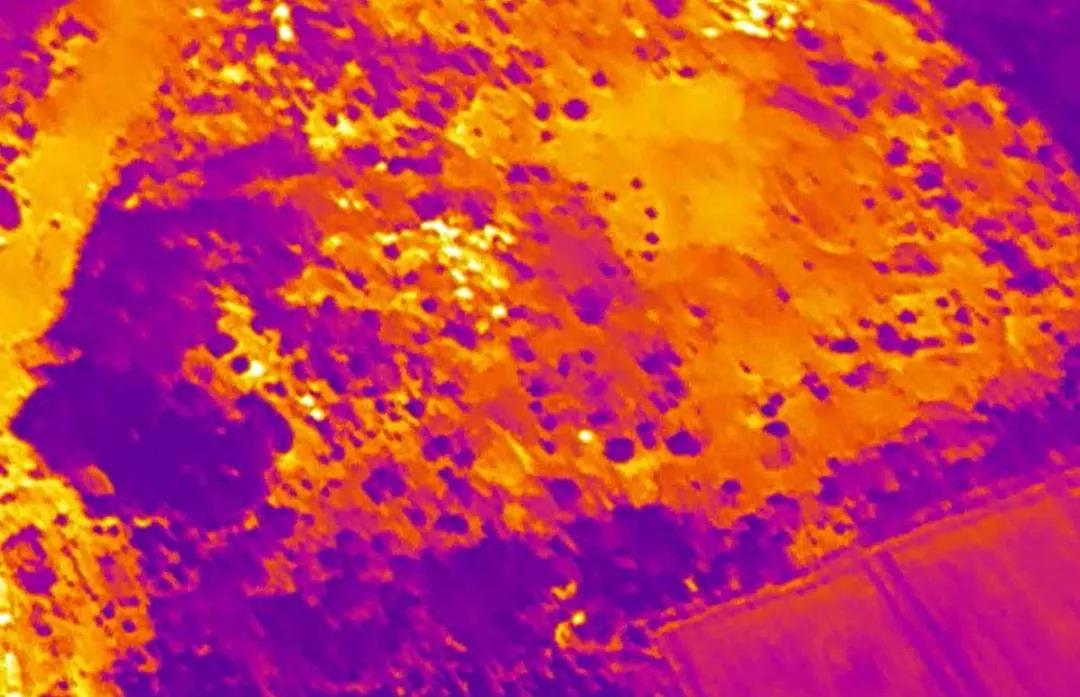

热成像应用于周界防范

除安检外,周界报警也是热成像技术可大展身手的领域之一,不但可以全天候不间断的实时探测,在判断有威胁侵入行为发生时,系统根据光信号调制分析,可以实时对侵入行为发生点进行定位,从而便于安保人员对目标明确地及时采取有效措施,制止侵入行为后续事件发生。

热成像视角下的户外

而从国防领域讲,我国边疆的入侵探测也可应用该技术。众所周知,我国有约2.28万公里的陆地边境线,且多丛林、山地、雪原等恶劣地形。据报道,热成像设备在各种安全防范类建设中都有应用,当热成像设备发现出现可疑分子后,即可通过技术进行追踪,以助抓捕可疑分子,对那些“冬天一身白”、“夏天穿迷彩”善于借助自然环境隐藏自己的可疑分子尤为有效。

结语

人定胜天,这是华夏一脉刻在骨子里的传承,安企对热成像技术的开发与应用正是对这份传承最好的诠释。众安企远赴疫区一线,7×24小时无休,为的是守护生命,为的是让逆行者肩上的担子能轻一点。

生而在世,有“三不笑”:不笑天灾,不笑人祸,不笑疫病;立地为人,有“三不黑”:育人之师,救人之医,护国之军。千万逆行者加油!我们是你们最坚实的后盾;武汉加油!安防人与你们同在。

责任编辑:潘一大

小手一抖把码扫,物联消息全知晓

一周新闻榜

- 1. 向事前预防转型 安防报警及运营服务的实践与未来发...

-

2.

上海试点运行高速入口“声光拦截”智能提醒系统

2025-12-23

-

3.

贵州省安防协会一行莅临深安协交流座谈

2025-12-22

-

4.

我国国网、千帆两大低轨互联网星座规划出炉

2025-12-25

-

5.

一举斩获4项大奖,海康威视音频全栈产品实力再获权...

2025-12-23

-

6.

京东位于法国巴黎大区仓库遭盗窃 安防系统失灵 系...

2025-12-26

-

7.

商汤科技、大晓机器人与中科曙光正式达成战略合作...

2025-12-24

-

8.

世界首个原生电力专业大模型在北京发布

2025-12-23

-

9.

第九届数字中国建设峰会招展招商推介会在深圳举办

2025-12-25

-

10.

空间应用公司与海康威视签约,推动智慧林业高质发...

2025-12-24