“一体化”趋势凸显,海康威视如何破解智慧城市建设难题?

智慧城市经常与数字城市、感知城市、无线城市、智能城市、生态城市、低碳城市等区域发展概念相交叉,甚至与电子政务、智能交通、智能电网等行业信息化概念发生混杂。

伴随“十四五”时期的到来,各地政府集中性的发布了关于2021年新型智慧城市建设的各个纲要、实施方式、标准等,为相关企业的成长提供了一份明确的指引。

就建设趋势而言,智慧城市“一体化”趋势凸显。具体来说,受制于过去蚂蚁搬家式的建设,整个智慧城市项目往往由若干个子系统“堆积”而来。

但在粗犷的“堆积”下,由于标准、接口等问题,使数据孤岛、信息安全等问题频频出现。为解决这一问题,当下的项目类型已经由传统的单一项目变为了以智慧中台、城市大脑为核心的一体化的平台性建设。

同时伴随数据应用场景的不断丰富,对智慧城市数据治理、平台能力、基础算力、安全能力等提出了更高的要求。

在这种情况下,时间、精力、人力、财力等多方面的投入让众多政府部门及建设者们望而却步。

一座城,一群人

无论是“实体城市”还是“智慧城市”的建设,背后都离不开那群可敬的建设者。正是他们的汗水,让“城市”得以发挥功效,为人们遮风挡雨。

“实体城市”建设的完成度,决定了人居环境的优劣,是保障市民正常生活的重要依据。

而“智慧城市”建设的完成度,则是周边产业数字化转型与产业现代化的重要推力。

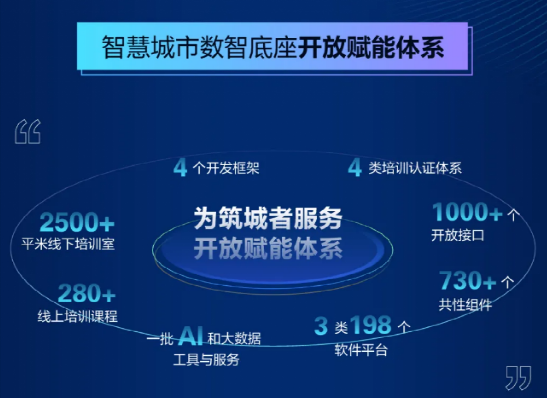

面对行业需求,海康威视在“智涌钱塘”2021 AI CLOUD生态大会上,正式发布智慧城市数智底座。旨在为智慧城市建设构建统一技术的底座,为智慧城市的建设者提供平台、算法、模型和服务,使其具备快速构建智慧城市应用的能力。

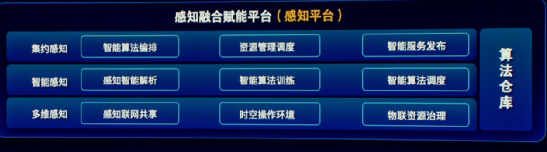

1、感知平台加码感知统合

众所周知,智慧城市发挥功效离不开“感知器官”。就本质而言,多维感知提供多种物联网设备的联网共享、协议兼容和时空关联;智能感知则为城市提供算法的解析、训练与调度。前者是智慧城市存在的基础,后者是智慧城市下限的保障。倘若想提升智慧城市的上限,则需要对“集约感知”进行提升。

换言之,如何统筹利用好各行业的感知资源,已经成为了智慧城市功效进一步完善的关建。

具体而言,海康威视智慧城市底座三大平台之一的感知平台(感知融合赋能平台):以云边融合实现城市感知统合支持多维感知、智能感知和集约感知,尤其是集约感知,通过实现点位共建、资源共用、算法共管、算力共融、能力共享、事件共治,让未来智慧城市的建设更加科学合理。

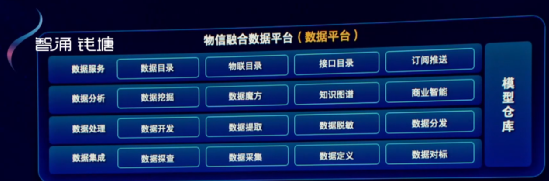

2、数据平台推进物信融合

从字面意思解读,物信融合即物联网与信息网两网融合。其功效在于能从根源上对智能物联网业务的模型进行梳理,让智能物联网在应用上产生数据,再让用户信息网络的数据从分发中产生应用。

但在种类繁多的用户面前,受制于不同用户对数据的需求各不相同的前提,如何根据用户的业务类型,进行无限细分则成为了对智慧城市体系面前的难题。

海康威视通过数据平台(物信融合数据平台),以物信融合实现城市数据聚合为城市感知数据与政务数据的汇聚、治理、挖掘和服务提供全生命周期的支持。

具体而言,通过对物联感知网络与业务信息网络的信息平台搭建,实现两者的打通。凭借对智能物联网前端采集和计算,形成结构化的价值数据进入信息网。让数据在感知端发源,经过解析和治理,最终与信息网当中的数据融合并产生更大的价值。

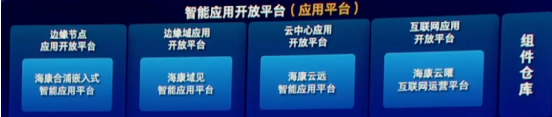

3、应用平台赋能应用整合

智慧城市效能的发挥,离不开“智慧的应用”,海康威视通过对软件开发的巨额投入,凭借构架+组件的模式以数智融合实现城市应用整合面向边缘节点应用、边缘域应用、云中心应用、互联网运营应用分别提供了智能应用开放平台。

在智慧城市数智底座这一体系下,按需而生的解决方案能应对当下智慧城市中海量的应用市场,在保障深挖的业务层面的基础上,有望助力“建设者”们解决过去智慧城市应用浮于表面、落地情况饱受诟病的老大难问题。

就本质而言,本次发布的智慧城市数智底座,是对海康威视在2017年推出的Al Cloud架构的扩充和夯实。

过去,受制于技术上的限制,海康等企业往往只能够提供智慧城市构建的终端产品及区一级的解决方案,而这次智慧城市底座的发布,也重述了海康威视在“十四五”开年之期,面对未来的愿景与发展之道。

一座桥,架通途

智慧城市是周边产业数字化转型与产业现代化的重要推力,作为国民经济和社会发展的重要风向标,“十四五”规划对数字化的发展作出了重要部署,将其推向了一个新的高度。

在万物互联的时代,面对以数字化转型整体驱动生产方式、生活方式和治理方式的变革之风。企业的数字化转型,已经逐渐成为干系企业生死存亡的头等大事。

在考虑转型之前,首先要明确为什么不少企业存在不会转、不能转、不敢转等问题。除成本高与周期长等老生常谈的问题外,“缺乏信息化基础”与“数据化管理”可能是当前企业数字化转型说不清、道不明的致命苦楚。

快速迭代,构筑闭环

众所周知,数据是企业数字化转型的基础。因此,企业在开展数字化转型时,需要有良好的信息化基础提供数据保障。同时,部分企业在各业务系统之间仍存在数据孤岛,无法让数据灵活可用。

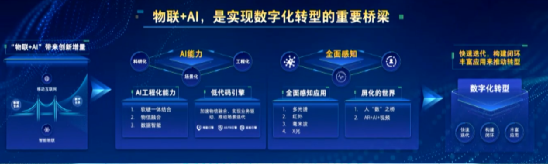

为解决这一问题,海康威视高级副总裁徐习明在大会上表示,“物联网+AI”是支撑数字转型的一条重要技术路径。首先从AI的应用来看,市场已经经历了AI从科研化到场景化再到当下工程化的演变。相较于通过AI辨别车辆的违停、垃圾的满溢,更应当重视同软件工程相结合,实现管理的闭环。即便是当下各行各业都在构筑自己的算法,但若想真正补完“信息化基础”,还需与光、机、电等物联网手段相结合,以求更好的洞察规律,为管理与决策服务。

携手行业,共筑未来

在这种情况下,海康威视凭借自身对行业的深耕,立足于场景物联,落地用户价值。

具体表现在通过构建愿景,提炼业务体系框架,构建场景物联数字化转型愿景;通过价值匹配,以行业价值链梳理业务方案,融合用户业务场景;通过价值落地,完善需求调研到落地交付的方法,推动端到端方案落地。以达到“以始为终:发布价值交付方法论”的定位。

换言之,凭借对场景物联的数字化,海康威视帮助合作伙伴拉近管理距离、提升业务效率、规范作业行为、防范安全隐患。通过对数字化转型的助力,让合作伙伴能顺利达成效率提升、组织优化、模式创新、造福社会的最终目的。

智慧城市推动周边产业数字化转型,产业数字化转型反哺智慧城市,这一份数字产业化、产业数字化和城市数字化协同融合发展的蓝图或许有望成为行业发展的风向标。

一泓水,承未来

从某种意义上来说,智慧城市的建成必然会带来智慧经济的发展。智慧经济的发展又将支撑智慧城市的运营模式。

依照定义来看,智慧经济的本质就是充分发挥信息资源和知识资源的主导作用,采用资源整合优化、融合催化的创新生产方式,高效利用土地、资本、人力和其他资源,形成一个绿色、高质、价值最大化的经济形态。

过去的2020年,新冠疫情加速社会经济数字化、网络化和智能化进程,而AI技术又是产业数字化转型及产业链现代化的核心推力。在这种情况下,产业的全面数字化正在反推AI升级。

面对这一需求的倒逼,由物理世界感知能力有限导致的场景数字化能力不足,由业务碎片化且高度依赖专家经验进行决策导致的业务复杂多样,由依赖人工数据标注和算法调优导致的AI技术门槛高,成为了死死压在实体经济智慧化转型的三座大山。

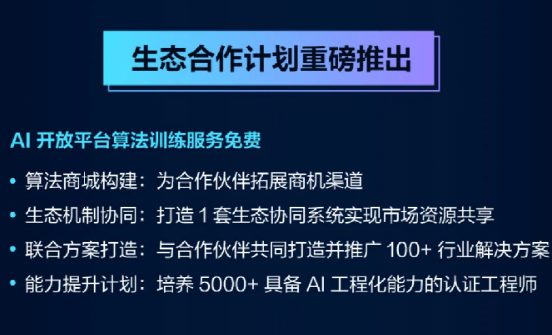

为帮助不同行业的实体企业度过危机,海康威视在智涌钱塘”2021 AI CLOUD生态大会上,正式发布了在全面感知、自主进化、认知计算三大能全面升级后的AI开放平台2.0,同时发布了生态合作计划。

从市场竞争的格局来看,AI开放平台2.0的开放,在有助于海康威视业务拓展的同时,还给了其合作伙伴更多的技术递进空间。特别是在一城一项目、项目一企业(联合体)的智慧城市整体竞争方案已经成熟的当下,生态合作计划的推出,无疑让合作伙伴的竞争力迎来一个质的飞跃。

十围之木,始生如骧

恰逢胡扬忠先生以“五棵树”与“五问五答”的形式回顾了海康威视20年的成长路径,并展望了未来10年的目标。

再度回首,海康威视这种多年秉承以技术产品为根,以赋能客户为本,不忘初心,秉承工程师文化,以“专业厚实诚信”为精神的企业文化,依旧令人动容。

责任编辑:潘一大

小手一抖把码扫,物联消息全知晓